숙종실록 속 안용복 선생님의 세번째 기록

안녕하세요?

‘역사서 속 안용복’ 시리즈 4탄입니다.

오늘은 『숙종실록』에 세 번째로 기록된 안용복 선생님의 이야기,

바로 곤장 100대의 형벌에 대해 이야기해 보려 합니다.

📜 『숙종실록』 숙종 22년(1696년) 6월 24일 기사 원문

▪︎ 安龍福與洪斗河等,泛海入于倭國,擅自作威福,稱官擅議,罪實難赦,然其情有可矜,請杖一百,放歸田里。傳曰:可。

→“안용복은 홍두하 등과 함께 바다를 건너 일본에 들어가,

마음대로 위세를 부리고, 관직을 자칭하고, 국사를 함부로 논하였으니 죄가 매우 크다.

그러나 그 사정은 가엾게 여길 만하니, 곤장 100대를 치고 고향으로 돌려보내도록 하라.

임금이 전교하기를 ‘그리하라’고 하였다.”

⚖️ 왜 조선은 안용복을 처벌했을까?

1. 무단 월경(越境)의 죄

당시 조선은 명·청과의 조공 외교나 일본과의 제한적 무역 등 공식 루트를 통한 교류는 허용했지만, 일반 백성의 월경은 법적으로 금지되어 있었습니다.

이는 국경 문제에 민간인이 개입해 외교 분쟁을 키우는 것을 방지하려는 의도였습니다.

안용복은 아무런 명령 없이 일본에 두 차례나 다녀온 것이 문제로 지적됩니다.

2. ‘수도관(守島官)’ 자칭

공식 관직이 아닌데 국가대표처럼 말하고 행동했다는 점도 중죄였습니다.

“스스로 관직을 칭하고, 함부로 국사를 말한 것”은 조선 입장에서 매우 민감한 문제였지요.

3. 국가 체면 손상의 우려

당시 조선은 질서 있는 외교 체계를 중시하는 사회였기 때문에,

정부가 승인하지 않은 항의는 오히려 국가의 위신에 누가 될 수 있다고 여겨졌습니다.

🧭 그런데 왜 실록에 기록했을까?

흥미로운 점은, 조선 정부는 안용복을 엄벌하면서도

그의 발언과 행적을 실록에 모두 남겼다는 사실입니다.

『숙종실록』 숙종 22년 5월 기사에서, 비변사는 안용복의 진술을 보고하며 다음과 같이 덧붙였습니다:

> “龍福等所言,雖未可盡信,然其志可嘉.”

(안용복 등의 말은 모두 믿을 수는 없지만, 그 뜻은 가상합니다.)

즉, 조선 조정은 그의 진술을 전적으로 신뢰하지는 않았지만,

그가 나라의 영토를 지키려는 마음에서 한 일이라면 충분히 기릴 만하다고 판단했던 것입니다.

실록은 ‘책임은 물었지만, 뜻은 기렸다.’

● 마무리하며

안용복 선생님은 곤장 100대를 맞는 형벌을 받았지만,

그의 말 한마디는 실록에 남았고,

그의 발걸음은 조선의 독도 인식의 뿌리를 확인시켜 준 상징적인 사건으로 남게 되었습니다.

당시 조선은 신분제의 한계로 인해 그를 외교사절로 세울 수 없었겠지만, 안용복 선생님은 그 누구보다 당대 외교 현장의 최전선에서 국가의 입장을 전달한 인물이었습니다.”

그의 행적은 단지 과거의 이야기로 끝나지 않습니다. 독도영유권에 대해 지금까지도 영향을 미치는 하나의 커다란 근거를 마련한 공로에도 불구하고, 그는 권위적인 당시 유림들의 보수적인 법 해석으로 인해 죄인이 되어 곤장 100대를 맞아야 했습니다. ㅠㅠ

지금 이 시점에서, 우리는

당시 그에게 '부당하게 매겨졌던 ‘죄’를 다시 바라보고, 뒤늦은 감사와 존경과 사죄를 함께 담아 기억해야 할 때입니다.

다음 편에서는 그가 두 번째로 일본에 건넸다고 주장한 ‘서계(書契)’와 그 진실에 대해

일본 측 기록과 함께 살펴보겠습니다.

참고자료

▪︎ 『조선왕조실록』 숙종 22년 6월 24일 기사 (국사편찬위원회)

▪︎ 『독도 자료총서』 (독도연구소)

▪︎ 한국사 데이터베이스

© CurioCrateWitch

본 콘텐츠는 블로그 ‘마녀의 호기심 상자’를 위한 창작물입니다.

링크 공유는 언제든 환영하며, 본문 내용의 무단 복제 및 상업적 이용은 삼가 주세요.

'독도는 우리 땅 > 역사서 속 안용복' 카테고리의 다른 글

| [역사서 속 안용복 6 『동국문헌비고』에 남은 기록 — 안용복, 역사로 편입되다 (9) | 2025.05.07 |

|---|---|

| [역사서 속 안용복 5] 독도는 조선 땅이다 — 일본이 감춘 서계와 역사서의 진실 (10) | 2025.05.07 |

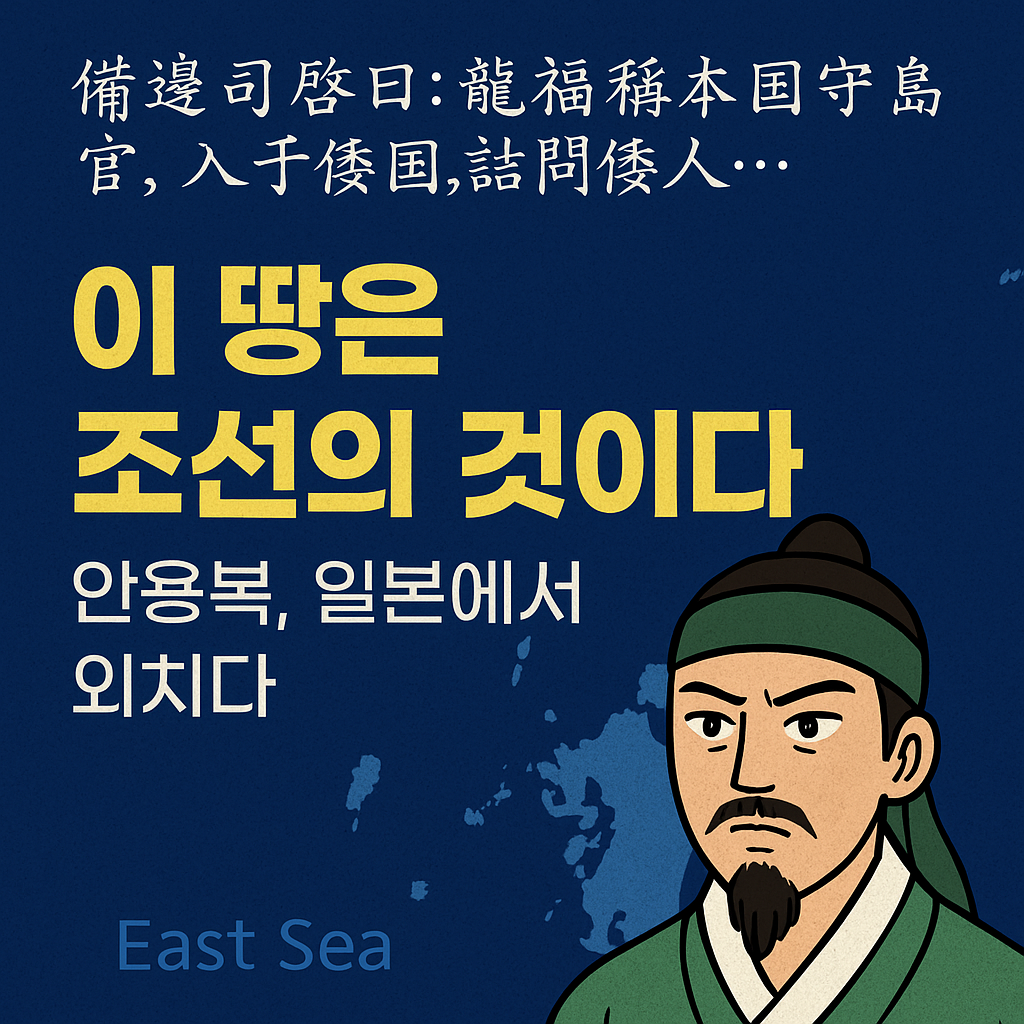

| [역사서 속 안용복 3] — "이 땅은 조선의 것이다." — 안용복, 일본에서 외치다 (7) | 2025.05.07 |

| [역사서 속 안용복 2] — 안용복 피랍 사건의 전말, 실록으로 보다 (7) | 2025.05.07 |

| [역사서 속 안용복 1] — 조선 기록 속 한 어부의 이름 (4) | 2025.05.07 |